E-E-A-Tとは?SEOで重要なGoogleの4つの評価基準や対策法を解説

E-E-A-Tとは?SEOで重要なGoogleの4つの評価基準や対策法を解説

今すぐ試せる、CVR改善リストを無料配布中!

CVRを今すぐ改善したい担当者様へ。業界別のCVR平均値をもとに、CVR改善ポイントを15個リストアップした資料をご用意しました。この後の業務からぜひご活用ください。

2021年12月16日(日本時間)、Googleはそれまでの“E-A-T”にかわるGoogle検索結果の評価基準として、「経験・体験」を指す“Experiance”の頭文字Eを加えた“E-E-A-T”を発表しました。

これにより、今までE-A-Tを意識してサイト運営をしてきた担当者の方々も、今後はE-E-A-Tを意識していく必要が出てきました。

そこでこの記事では、それまでのE-A-TとE-E-A-Tの違いや具体的なE-E-A-Tの対策方法について、Google発表の資料を中心に解説します。

Googleの発表したE-E-A-T(旧:E-A-T)とは?

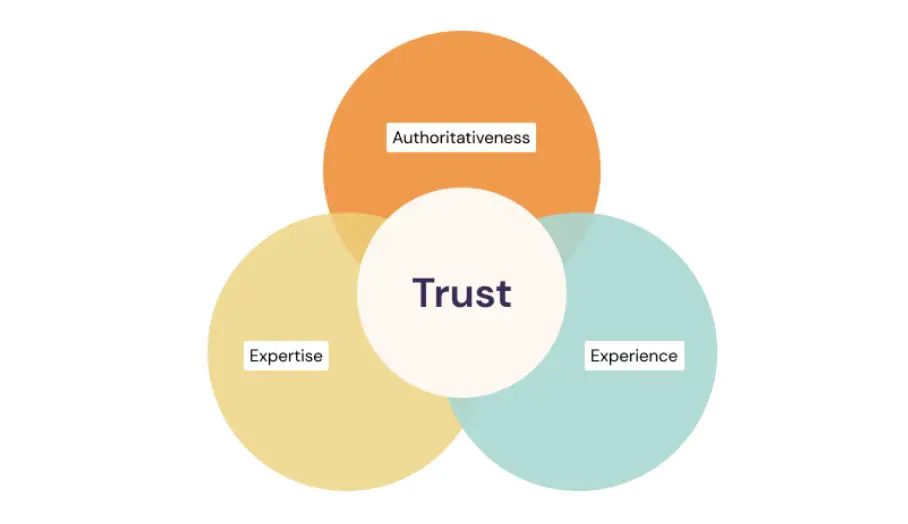

Googleの発表したE-E-A-Tとは、Googleが「良質なサイト、コンテンツ」だと判断する基準の一つである経験・体験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字です。

元々は専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の3つでE-A-Tとされていたところに、経験・体験(Experience)が追加されました。

これらの4つの評価が高いコンテンツや、評価の高いサイトのコンテンツは検索結果上位にページが表示されやすいため、積極的に対策するべき指標となります。

なおE-A-Tからの変更点として、経験・体験が追加されたこと以外にも、4つの指標の中での優先順位が示されたことが挙げられます。

The most important member at the center of the E-E-A-T family is Trust.

「E-E-A-Tのなかで、元も重要な指標は信頼性です(筆者訳)」とのことで、ほかの3つの指標が高くとも信頼性が低ければ評価には繋がらないとしています。

たとえ「専門家が書いた含蓄に富んだ記事」であっても、金融詐欺を目的としたサイトの記事であれば信頼性は低く、上位表示させるわけにはいかないという理屈です。

とはいえ経験や専門性、権威性についても、ひいては信頼性向上につながる指標とされており、4つをバランスよく対策していくことが重要です。

▲出典:GeneralGuidelines

▲出典:GeneralGuidelines

経験・体験(Experience)

経験・体験(Experience)は新しく追加された指標で、執筆者自身の経験や体験に沿った内容が盛り込まれたコンテンツが求められています。

Many types of pages are trustworthy and achieve their purpose well when created by people with a wealth of personal experience.

「多くの検索キーワードにおいて、経験が豊富に盛り込まれたコンテンツの方が信頼性があり、検索ユーザーの目的を達成しやすいといえます(筆者訳)」

考え方としては2021年4月から英語圏にて展開されているプロダクトレビューアップデート(執筆現在、日本語圏では未展開)と似たような考え方となります。

「調べてわかるようなことだけでなく、実際に経験、体験することでわかったことをコンテンツに含める」ことが重要です。

参考:2021 年 4 月の Google 商品レビューの更新情報についてクリエイターが知っておくべきこと

専門性(Expertise)

専門性(Expertise)は記事やサイトが特定のジャンルに対して、どの程度専門性があるかを評価する基準です。

記事単位であれば、記事のライターが記事内容に対してどのようなキャリアや知識をもっているかが考慮されます。

たとえば、電気工事についてのテーマであれば、何度か趣味でDIYを経験しただけの一般個人よりも、電気工事士の免許を持った業者の方が専門性は高いと評価されるのです。

またサイト単位あれば、サイト内での特定ジャンルの情報量が専門性となります。

同じ100記事であれば「テーマA:50記事」「テーマB:50記事」に分かれているよりも、「テーマA:100記事」とテーマが固まっている方が専門性を評価されやすいといえます。

権威性(Authoritativeness)

権威性(Authoritativeness)は記事制作者やサイトが、信頼できる情報源として市場にどの程度知られているのかを意味します。

記事制作者の権威性を表す指標のひとつとして、「ナレッジパネルに記載があるか」が挙げられます。ナレッジパネルとは検索結果の右側に表示されるボックスを指します(参考:ナレッジパネルについて)。

ナレッジパネルに載ることは、すなわちGoogle側が個人の専門性を認識していることになるので、ナレッジパネルに載る人物に記事の執筆や監修を依頼するのは有効な権威性への対策といえるでしょう。

サイトの権威性は外部要因に依存する要素が多いと考えられ、外部サイトからの被リンクやサイテーション(SNS上での言及)を獲得することで、サイト単位での権威性の向上が期待できます。

信頼性(Trustworthiness)

信頼性(Trustworthiness)とは、サイト自体が検索の上位表示させるだけの信頼に足るのかどうかを示す指標です。信頼性はE-E-Aの評価や、サイトの運営母体などから総合的に評価されます。

信頼性の判断基準の例としては以下のとおりです。

|

これらの情報を積極的に開示していくことで、信頼性を担保することが可能になるでしょう。

E-E-A-Tが評価基準のガイドラインに追加された背景

E-E-A-Tがガイドラインに追加されたのは、Webサイト上に虚偽の情報や低品質なコンテンツが量産されたことが理由として挙げられます。

とくに、健康や医療においては、専門知識のないライターによる記事や、健康被害につながりかねない誤った情報など、低品質なコンテンツが公開されていました。

この状況を改善すべく取り入れられたのが、YMYLジャンルにおけるアルゴリズムの変更です。その中で、E-E-A-Tがガイドラインに追加されました。

E-E-A-Tを意識したコンテンツを制作するときは、このような背景があることを知っておくといいでしょう。

E-E-A-TはSEOでどう影響するのか

E-E-A-TはSEOに直接影響しないと言われていますが、間接的に影響を与える要素でもあります。

具体的には、SEOにどのような影響があるのでしょうか。

E-E-A-Tでコンテンツの品質が評価される

E-E-A-Tは、間接的なSEO効果が期待できる要素のひとつです。Google公式は、E-E-A-Tと品質評価ガイドラインについて、以下のように言及しています。

E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-E-A-T が優れているコンテンツを特定できる要素の組み合わせを使用することは有効です。

つまり、E-E-A-Tが優れているコンテンツを作成すれば、間接的なSEO効果が期待できるということです。

Googleの検索エンジンは、ユーザーにとって有益なサイトであるほど高く評価される傾向にあります。ユーザーは何らかの疑問や問題を抱えて検索行動をしており、それに対して的確な回答を示すことが検索エンジンの役割です。

ユーザーにとって価値あるコンテンツを作成する中で、E-E-A-Tを意識した情報提供を行うことが重要と言えます。

YMYLのSEOで特に重要視される

E-E-A-TはYMYLのSEOで特に対策が必要です。

YMYLとは(Your Money Your Life)の頭文字をとったもので、「大きな金額が動く買い物や健康関連、人生の大きな決断を行う際に関連するジャンル」が当てはまります。

■YMTLのジャンル例

|

YMYLは「特にE-E-A-Tが検索順位に影響する」ジャンルであり、E-E-A-Tの評価が低いサイトやコンテンツは上位表示が難しいといえます。

関連記事:YMYLとは?該当するジャンルやSEO記事の制作で押さえるべき考え方を解説

ただE-E-A-Tの基本的な考え方は「ユーザーが検索を通して、(回り道をすることなく)検索目的を達成すること」です。

「実体験やレビューを知りたくてGoogleを開いたのに、検索上位記事に表面上の知識だけで書かれた記事ばかりが並んでいて参考にならないので、Googleを閉じてSNSで検索し直した」という経験はないでしょうか?

このように、検索目的が達成できずに他のプラットフォームにユーザーを逃がしていては、検索結果からの広告収益がメインで成り立っているGoogleには大きな打撃です。

そのために「経験・体験」の指標を設け、実体験からくるオリジナリティのある記事が検索結果に並ぶことを期待していると考えることができます。

また専門性や権威性、信頼性に関しても同じように考えることができます。

「Googleの検索結果上位に表示されていた記事の通りにやったら大怪我をした、体調を損ねた」「Googleで表示された記事のおすすめの商品で大きく損をした」となれば、Googleの信頼は大きく損なわれ、Google検索のユーザーを大きく減らす要因にもなりかねません。

そのため、検索ユーザーの人生へのインパクトが大きいYMYLジャンルを中心に、E-E-A-Tが担保されている(=上位表示に足る信頼性のある)サイトやコンテンツが上位表示される傾向があるのです。

E-E-A-Tの経験・体験(Experience)を高める対策

経験・体験(Experience)への対策としては、以下の2つが挙げられます。

一次情報を掲載する

経験者による執筆

一次情報を掲載する

一次情報の掲載は、E-A-T→E-E-A-Tのへの変更の中でも大きなトピックです。

商品やサービスのレビューや、過去の商品や他社の商品との比較など、公式サイトの情報だけでなく実際に使うことでわかることを記載しましょう。

一覧表やグラフなどを作成し公開することで、外部サイトからの被リンクも増え、結果的に権威性向上にも役立ちます。

また外部サイトの一次情報を参照の上で独自の見解を盛り込むことや、引用元をわかりやすくまとめ直すことも一次情報となりえます。

経験者による執筆

時間や予算の都合で経験や体験を用意することが難しい場合でも、 人生の中で記事のトピックスを経験している人物をライターとしてアサインすることで、経験者ならではの情報が盛り込まれることが期待できます。

特に資格試験や転職など、記事の作成が決まった段階からではなかなか体験が難しいジャンル・テーマについて、この方法は有効です。

E-E-A-Tの専門性(Expertise)を高める対策

専門性(Expertise)への対策としては、以下の4つが挙げられます。

専門家の監修をつける、取材を行う

特定ジャンルの内容を網羅する

引用元に注意する

フレッシュネスを意識する

専門家の監修をつける、取材を行う

専門家の監修をつけることで、検索ユーザーやGoogleに対して記事の専門性をアピールでき、信頼性を向上させることが可能です。

またこの時、監修をつけるだけではなく「監修はこの人です、このような経歴があります」といったように監修者の情報を記載しましょう。なお監修者のプロフィール欄にはSNSへのリンクも貼り付けておくことで、権威性対策にもなります。

特定ジャンルの内容を網羅する

サイトで狙いたいジャンルの内容の網羅性も、専門性には重要といえます。「このサイトにはこのジャンルについてこれだけの情報があるのだから、このジャンルについては専門性が十分にあると言えるだろう」と検索ユーザーやGoogleに考えてもらおうというわけです。

「でもうちは2種類の商品を取り扱っているから、ジャンルは2つ出していきたい」と言う場合にも、同時に2つのジャンルを進めていくのではなく、まずは片方のジャンルをひと通り網羅して専門性を担保し、その上でもう片方のジャンルを強化していく方法がおすすめです。

引用元に注意する

記事やサイトの専門性担保のために、情報の引用元にも注意しましょう。

具体的には著名でない人の個人ブログやブログサービスの記事からの引用は極力避け、すでにGoogleからの評価が高いであろう、公共機関や上場企業発信の情報を引用するのです。

また著名でない人の個人ブログやブログサービスの記事の場合、そもそも正しい情報かどうかを担保してくれる要素が少なく、掲載されている情報の裏どりが難しいケースではE-E-A-Tに関係なく引用すべきではありません(公共機関や上場企業の場合、複数人のチェックが入っている、情報の引用元がきちんと記載されているなど、信頼しやすい)。

フレッシュネスを意識する

情報の鮮度(=フレッシュネス)にも注意し、できる限り最新の情報となるようにサイト内のコンテンツを更新しましょう。

特にニュース性のあるテーマでは、フレッシュネス指標が重要になります。新規で記事を作成しながらリライトも行っていけるよう、リライトの手順のマニュアル化など社内の編集部での座組の構築も進めていきましょう。

リライトの方法やインハウスでオウンドメディアを運用する方法は下記の資料を活用すると便利です。

E-E-A-Tの権威性(Authoritativeness)を高める対策

権威性(Authoritativeness)への対策としては、以下の2つが挙げられます。

被リンクを集める

サイテーションを獲得する

被リンクを集める

被リンクを集めることで、権威性の向上が見込めます。

とはいえ現状では「ただ質の良い記事を作り続ける」だけでは、なかなか被リンクを集めることは難しいといえます。被リンクを集めるには「引用されやすい情報を逆算して掲載する」必要があるのです。

具体的には統計や図表、グラフなどを作成し掲載する方法などがあります。

また検索ユーザーの検索目的解決の手助けになるようなホワイトペーパーを作り込み、プレスリリースを打つことでも被リンクを狙うことが可能です。

サイテーションを獲得する

サイテーションの獲得も、権威性獲得においては避けて通れません。サイテーションとはSNSやWebサイトでの「リンクを伴わない言及」を指します。

ポジティブなサイテーションが多いサイトやサービスほど、市場からの評価が高く、権威性があると判断されやすいのです。

SNSでのサイテーションを獲得するには良質な記事やサービスを作り続ける地道な活動が欠かせません。ただ自社でもSNSを利用しサイトやサービスの発信を行うことで、サイテーションを受けるきっかけを作ることも可能です。

E-E-A-Tの信頼性(Trustworthiness)を高める対策

信頼性(Trustworthiness)への対策としては、以下の4つが挙げられます。

サイトの運営元の明示

編集ポリシーの提示

セキュリティ対策の明示

Googleマイビジネスへの登録

サイトの運営元の明示

サイトの運営元を明示することで、母体が存在していることを検索ユーザーやGoogleにアピールできます。またコーポレートサイトが別にある場合、コーポレートサイトへのリンクも載せるようにしましょう。専門性向上が期待できます。

編集ポリシーの提示

「こういったポリシーでコンテンツを公開していますよ」といった編集ポリシーを作成し、サイト内で提示しましょう。

Informational pages on clear YMYL topics must be accurate to prevent harm to people and society.

「YMYLトピックに関する記事では、人々や社会への危害を防ぐために正確でなければなりません(筆者訳)」とある通り、特にYMYL分野では正しい情報が求められています。

情報の正しさについてGoogleがどのような判断基準を設けているのかは明かされていませんが、Google Scholarにて大量の論文データを保有していることや、情報の引用元の信頼性などから総合的に判断しているものと思われます。

そこで、正しく公正な情報を公開しようとしているスタンスを提示することで、情報の正しさを判断する一因にしてもらおうというわけです。

また編集ポリシーを提示するだけではなく、実際に運用として正しい情報が公開されるような仕組みを整えることも必要です。

LeadGrid編集部では記事の品質を担保するために、表記ガイドラインや記事クオリティチェックリストといったお役立ち資料を公開しています。必要に応じて無料ダウンロードし、ご覧ください。

セキュリティ対策の明示

セキュリティについても、信頼性を担保する一つの要因となりえます。

Online stores need secure online payment systems and reliable customer service.

「オンラインストアには、安全なオンライン決済システムと信頼できるカスタマーサービスが必要です(筆者訳)」とある通り、安全性への配慮が必要です。

そこで上記の通りECサイトにおいてはセキュアなシステムの導入は必要不可欠で、 ECサイト以外でも最低限SSL化は行っておきましょう。SSL化の有無は検索ユーザーにも提示されるためです。

また対策を行うだけでなく、行っているセキュリティ対策についてもある程度明示することで、ユーザーからの信頼の獲得が期待できます。

Googleマイビジネスへの登録

実店舗がある場合は、Googleマイビジネスへの登録も行いましょう。

Googleマイビジネス内でコーポレートサイトとの連携を行うことで、Googleにマイビジネスでの評価を連動させることができ、信頼性向上につながる場合があります。

また実店舗でも販売を行うビジネス形態の場合では、Googleマップでの検索にも表示されるようになるため、売り上げへの相乗効果が期待できます。

E-E-A-Tを高めてSEOに評価されるポイント

E-E-A-Tを高めつつ、SEOにも良い評価を与えるためのポイントは以下の通りです。

クローラーが評価しやすいサイト構造にする

内部リンクを活用する

ユーザーファーストなコンテンツを作る

会社概要や問い合わせページを設置する

ここでは、それぞれのポイントについて解説します。

1 クローラーが評価しやすいサイト構造にする

Googleから良い評価を受けるためには、サイト設計を整えることも重要です。

Googleのクローラーがコンテンツを認識しやすいようなサイトを設計しましょう。クローラーとは、Googleがサイトやコンテンツを評価するための自動巡回プログラムのことを指します。

重複しているコンテンツや、どの記事にもリンクされていないコンテンツがある場合は、Googleから低い評価を受ける可能性があります。

2. 内部リンクを活用する

E-E-A-Tを高めるために、内部リンクの活用も効果的です。

内部リンクとは、自社サイトのページ同士をつなぐリンクのことを指します。記事内で触れた内容をより深掘りすることができるため、ユーザーの疑問解消にもつながる点もメリットです。

内部リンクを最適化することで、クローラーがサイト内のページを巡回しやすくなる効果もあります。

3. ユーザーファーストなコンテンツを作る

E-E-A-Tについて難しく捉えがちですが、コンテンツを制作するときは、常に「ユーザーファースト」が重要であることに変わりはありません。

E-E-A-Tは4つの要素を意識したコンテンツ作りが求められますが、最も重要なのは信頼性です。

「ユーザーが本当に求めていること」「ユーザーにとっての価値」を最優先で考えることで、信頼性のあるコンテンツが出来上がります。

4. 会社概要や問い合わせページを設置する

会社概要や問い合わせページ、FAQなどを設置すれば、信頼性を高めることができます。

FAQページを設置すれば、ユーザーの疑問を先回りして解決できるため、信頼性向上にもつながるでしょう。

また、問い合わせページを提供することで、ユーザーに問題があった場合にスムーズにコンタクトできる方法を提供できます。

E-E-A-Tに注意してサイト内の情報量を増やそう

E-E-A-Tとは経験・体験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字をとったものであり、サイトや記事コンテンツの信頼性を判断する基準となるものです。

YMYL分野を中心にE-E-A-Tの重要性は増しており、Webサイトの運営者はE-E-A-Tに意識を払いながら運用を続ける必要があります。

E-E-A-Tへの対策方法についても記事内で紹介してきました。その中でも重要な対策は「特定ジャンルの内容を網羅すること」です。継続的な発信が必要となるので、差がつきやすい部分となるのです。

継続的な発信にはCMS(コンテンツマネジメントシステム)が使いやすいことが欠かせません。使いにくいCMSであったり、そもそもCMS自体が導入されていないと、記事の作成に大きく工数を取られてしまうことにも……。

そこで、おすすめなのが直感的な操作性で好評な国産CMS「LeadGrid」。

Webサイト制作の実績が豊富な株式会社GIGが開発したLeadGridは「ブログ機能がブログサービスのようなUIで、マニュアルを見なくても使いやすい」との定評があります。またLeadGridは「リード獲得」をサポートする機能(編集が簡単なLPやフォーム、ホワイトペーパーやセミナー管理機能など)も多数あるため、E-E-A-Tを担保し「集客した後」についても対策しやすくなっています。

機能詳細はサービス資料もご覧ください。

今すぐ試せる、CVR改善リストを無料配布中!

CVRを今すぐ改善したい担当者様へ。業界別のCVR平均値をもとに、CVR改善ポイントを15個リストアップした資料をご用意しました。この後の業務からぜひご活用ください。

LeadGrid BLOG編集部は、Web制作とデジタルマーケティングの最前線で活躍するプロフェッショナル集団です。Webの専門知識がない企業の担当者にも分かりやすく、実践的な情報を発信いたします。

関連記事

-

ホームページの問い合わせを増やすには?フォームの作り方から改善策まで解説

- # Webマーケティング

- # Webサイト

-

Web集客が得意な代行会社7選|選び方やメリット・デメリットを紹介

- # Webマーケティング

-

Webサイト改善コンサルティング10選!選び方から費用相場まで解説

- # Webマーケティング

- # Webサイト

-

SNS運用代行とは?依頼できる内容やメリット・おすすめの会社を紹介

- # Webマーケティング

-

TikTok採用とは?メリット・デメリットや成功事例を詳しく解説

- # 採用サイト

-

【比較表付き】MAツールおすすめ13選!選び方や主な機能についても解説

- # Webマーケティング

- # MAツール

Interview

お客様の声

-

SEO・更新性・訴求力の課題を同時に解決するため、リブランディングとCMS導入でサービスサイトを刷新した事例

ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 様

- # サービスサイト

- # 問い合わせ増加

- # 更新性向上

Check

Check -

「SEOに閉じないグロースパートナー」へ想起転換したコーポレートサイト刷新の事例

株式会社LANY 様

- # コーポレートサイト

- # リブランディング

- # 採用強化

Check

Check -

企業のバリューを体現するデザインとCMS刷新で情報発信基盤を強化。期待を超えるサイト構築を実現した事例

株式会社エスネットワークス 様

- # コーポレートサイト

- # 更新性向上

Check

Check -

採用力強化を目的に更新性の高いCMSを導入し、自社で自由に情報発信できる体制を実現した事例

株式会社ボルテックス 様

- # 採用サイト

- # 採用強化

- # 更新性向上

Check

Check

Works